膵外分泌機能不全の検査・診断

最適な治療を行うための診察と検査

医師による問診と診察、脂肪便などの症状、画像診断などを総合して診断します。

01

診察

02

血液・尿検査

03

画像診断

04

診断

05

治療

診察

問診や触診、便の検査などを行います。

問診では、症状や病歴、脂肪便の状態、日常の生活状況などが詳しく聞かれます。

血液・尿検査

すい臓の消化酵素、栄養の欠乏具合などを検査し、病気の有無や進行具合を調べます。

- 血液検査栄養状態をみるためにアルブミン、総コレステロール、ヘモグロビン、膵消化酵素(アミラーゼ、リパーゼなど)などを測定します。栄養状態が悪いといずれの数値も低下します。

- BT-PABA試験すい臓の外分泌機能を調べます。尿中PABA排泄率70%以上を正常とし、70%未満を膵外分泌機能不全と診断しています。

画像診断

すい臓の炎症やがんが疑われるときは、すい臓の中に異常なところがないか画像で調べます。

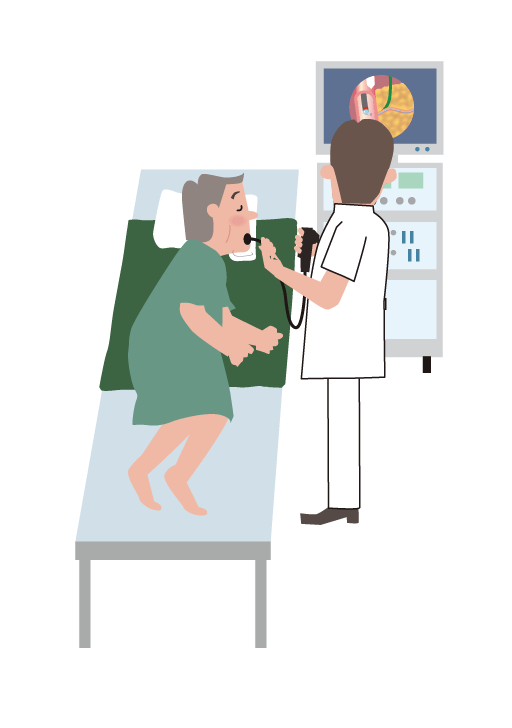

EUS(超音波内視鏡)

内視鏡の先端に搭載された超音波の装置で、すい臓の内側から画像をとらえるため、表面からは見えないところを調べることができます。

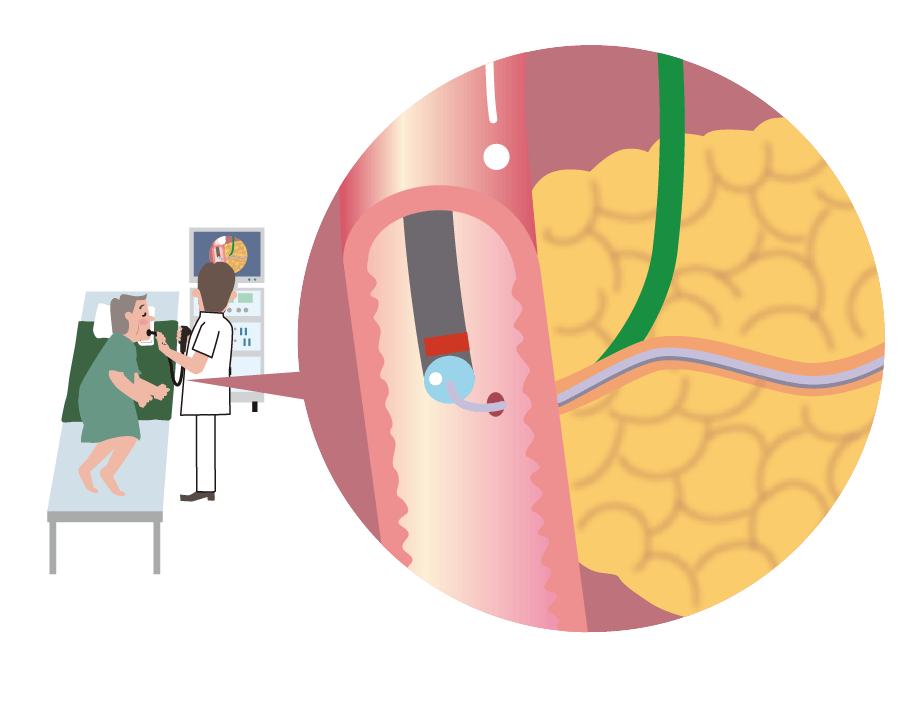

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)検査

内視鏡を十二指腸まで入れ、膵液がすい臓から十二指腸へ流れる出口から造影剤を膵管、胆管内に注入し膵管や胆管をX線で撮影します。

MRCP(MR胆管膵管造影)検査

磁気を利用して胆管や膵管の画像を撮影します。内視鏡を使わないため、からだへの負担が少なくなります。

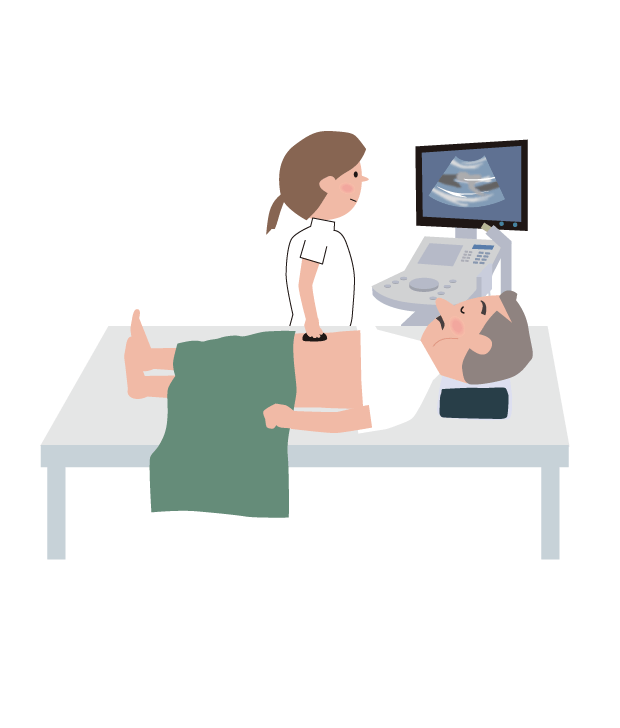

超音波(エコー)検査

超音波の画像で内臓の状態をみることができます。

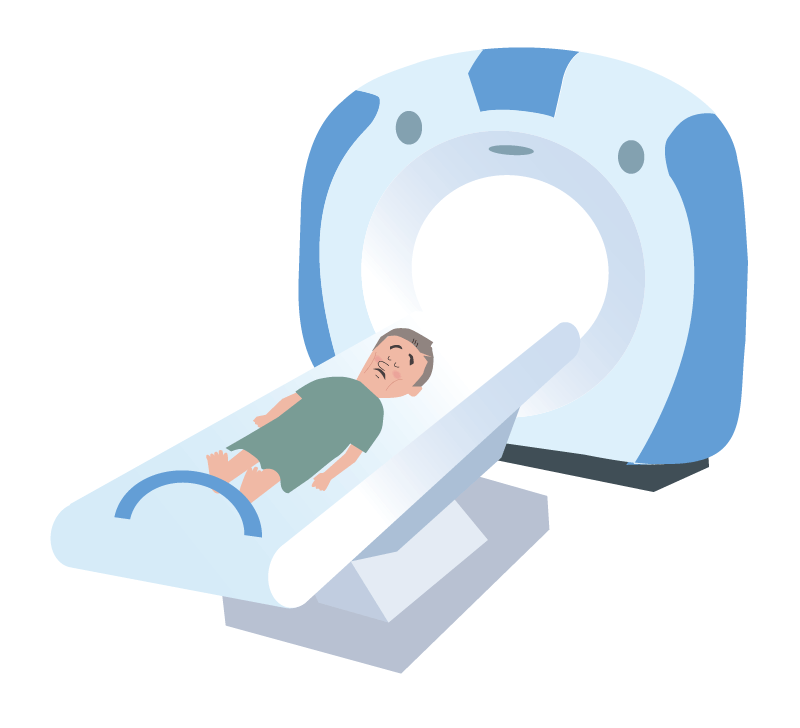

CT検査・MRI検査

CTはX線、MRIは磁気を利用して内臓の画像を撮影します。

1)伊佐治秀司監修: 図解決定版 すい臓の病気と最新治療&予防法, pp42-43, 46-49, 日東書院, 2016.

2)中村光男編: 膵外分泌不全診療マニュアル, pp12-15, 診断と治療社, 2017.

3)日本消化器病学会編: 慢性膵炎診療ガイドライン2021, 改訂第3版, pp14-15, 南江堂, 2021.

4)正宗淳ほか: 日本膵臓学会膵炎調査研究委員会慢性膵炎分科会: 膵臓, 34: 282-292, 2019.